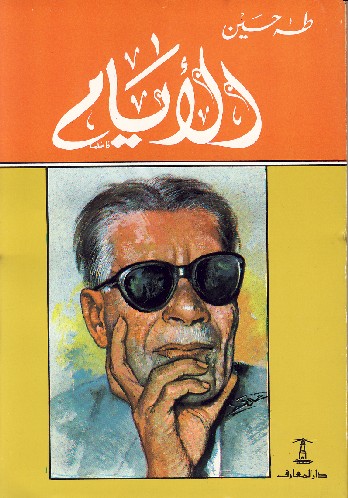

الأيام، لطه حسين، دار النشر: مركز الأهرام للترجمة والنشر.

هذا

حديث أمليته في بعض أوقات الفراغ لم أكن أريد أن يصدر في كتاب يقرؤه الناس، ولعلي لم أكن أريد أن أُعيد قراءته بعد

إملائه، وإنما

أمليته لأتخلص بإملائه من بعض الهموم الثقال والخواطر المحزنة التي كثيراً ما

تعتري الناس بي حينٍ وحين.

الذين

يقرأون هذا الحديث من المكفوفين، سيرون فيه حياة صديق لهم في أيام الصبا تأثر

بمحنتهم هذه قليلاً قليلاً حين عرفها، وهو لم يعرفها إلا شيئاً فشيئا حين لاحظ ما بينه

وبين إخوته من فرق في تصور الأشياء وممارستها.

كان

يخاف أشد الخوف أشخاصاً يتمثلها قد وقفت على باب الحجرة فسدته سداً، وأخذت تأتي

بحركات مختلفة أشبه شيء بحركات المتصوفة في حلقات الذكر، وكان يعتقد أن ليس له حصن من كل

هذه الأشباح المخوفة والأصوات المنكرة، إلا أن يلتف في لحافه من الرأس إلى القدم وكان

واثقاً أنه إن ترك ثغرة في لحافه فلا بد من أن تمتد منها يد عفريت إلى جسمه فتناله

بالغمز والعبث.

كان

سابع ثلاثة عشر من أبناء أبيه، وخامس أحد عشر من أشقته، وكان يشعر بأن له بين هذا

العدد الضخم مكاناً خاصاً يمتاز به.

على

أنه لم يلبث أن تبين أن لغيره من الناس عليه فضل وإن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا

يستطيع، وأحس أن أمه تأذن لإخوته وأخواته في أشياء تحظرها عليه،، وكان ذلك يحفظه، ولكن لم

تلبث هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن صامت

عميق، ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له

به، فعلم أنهم يرون ما لا يرى.

كان

قليل الأكل لا لأنه

كان قليل الميل إلى الطعام، بل لأنه كان يخشى أن يوصف بالشره أو أن يتغامز عليه

إخوته.

وقد

آلمه ذلك أول الأمر، ولكنه لم يلبث أن تعوده حتى أصبح من العسير عليه أن يأكل كما

يأكل الناس.

كان

أهل القرية يحبون التصوف ويقيمون الأذكار، وكان صاحبنا يحب منهم ذلك، ولم يبلغ

التاسعة من عمره حتى كان قد وعى من الأغاني والتعديد والقصص وشعر الهلاليين والأوراد

والأدعية جملة صالحة، وحفظ إلى ذلك كله القرآن.

ولكنه

لا يعرف كيف حفظ القرآن، ولا يذكر كيف بدأه، ولا كيف أعاده، وإن كان يذكر من حياته

في الكتاب مواقف كثيرة، منها ما يضحكه ومنها ما يحزنه؛ يذكر أوقاتاً كان يذهب فيها إلى الكتاب

محمولاً على كتف أحد أخويه، لأن الكتاب كان بعيداً، ولأنه كان أضعف من أن يقطعه

ماشياً تلك المسافة.

أصبح

صبينا شيخاً وإن لم

يتجاوز التاسعة لأنه حفظ القرآن، ومن حفظ القرآن فهو شيخ مهما تكن سنه.

كان

ينتظر أن يكون شيخاً حقاً، فيتخذ العمة ويلبس الجبة والقفطان، وكان من العسير

إقناعه بأنه أصغر من أن يحمل العمة ومن أن يدخل في القفطان.. وكيف السبيل إلى إقناعه بذلك

وهو شيخ قد حفظ القرآن! وكيف يكون الصغير شيخاً! وكيف يكون من حفظ القرآن صغيراً هو

إذاً مظلوم ... وأي ظلم أشد من أن يُحال بينه وبين حقه في العمة والجبة والقفطان!

وما

هي إلا أيام حتى سئم لقب الشيخ، وكره أن يُدعى به، وأحس أن الحياة مملؤة بالظلم

والكذب، وأن الإنسان يظلمه حتى أبوه، وأن الأبوة والأمومة لا تعصم الأب والأم من الكذب والعبث

والخداع.

كان

لا يزال صغيراً، ولم يكن من اليسير إرساله إلى القاهرة، ولم يكن أخوه يحب أن

يحتمله، فأشار بأن يبقى حيث هو سنة أخرى..

وأن

يقضي هذه السنة في الاستعداد للأزهر، ودفع إليه كتابين يحفظ أحدهما جملة، ويستظهر

من الآخر صُحفاً مختلفة. فأما الكتاب الذي لم يكن بد من حفظه فألفية ابن مالك، وأما الآخر

فمجموع المتون، وأوصى الأزهري قبل سفره بأن يبدأ بحفظ الألفية..

وكم

كان فرحاً مختالاً حين غدا إلى الكُتاب يوم السبت، وفي يده نسخة من

"الألفية"! لقد رفعته هذه النسخة درجات وإن كانت قذرة..

وكان

وأقرانه يقرأون كتب السحر ومناقب الصالحين وكرامات الأولياء، ويتأثرون بها، ثم لا

يلبثون أن يتجاوزوا القراءة والإعجاب إلى الاقتداء والتجربة، وإذ هم يسلكون مناهج الصوفية

ويأتون ما يأتيه السحرة من ضروب الفن، وكثيراً ما يختلط في عقولهم السحر والتصوف،

فيصبح كلاهما شيئاً واحداً، غايته تيسير الحياة والتقرب إلى الله.

أما

في هذه المرة فستذهب إلى القاهرة مع أخيك، وستصبح مجاوراً، وستجتهد في طلب العلم،

وأنا أرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضياً وأراك من علماء الأزهر، وقد جلست إلى أحد أعمدته

ومن حولك حلقة واسعة بعيدة المدى. قال الشيخ لابنه آخر النهار في يوم من خريف سنة

١٩٠٢، وسمع الصبي هذا الكلام فلم يُصدق ولم يُكذب، ولكنه آثر تصديق الأيام له.

أطال

التفكير في قول أبيه: إني لأرجو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضياً وأراك صاحب عامود في

الأزهر. وفيما هو يفكر في هذا ويتمنى أن يمس أعمدة الأزهر ليرى أهي كأعمدة هذا المسجد،

وللطلاب دوي غريب، أحس أن هذا الدوي يخفت ثم ينقطع، وغمزه أخوه بيده قائلاً في صوت

خافت: لقد أقبل الشيخ. اجتمعت شخصية الصبي كلها حينئذ في أذنيه. وأنصت، ماذا يسمع؟

يسمع صوتا خافتا هادئاً رزيناً ملؤه شيء قل إنه الكبر، أو قل إنه الجلال، أو قل

إنه ما شئت، ولكنه شيء غريب لم يحبه الصبي.

حين

أرسل الصبي إلى القاهرة ليختلف

إلى دروس العلم في الأزهر كان في الثالثة عشرة من عمره، كان صبي جد وعمل، نحيفاً

شاحب اللون مهمل الزي أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى، تقتحمه العين

اقتحاماً في عباءته القذرة وطاقيته التي استحال بياضها إلى سواد قاتم، وفي هذا

القميص الذي يبين أثناء عباءته وقد اتخذ ألواناً مختلفة من كثرة ما سقط عليه من

الطعام، ومن نعليه الباليتين المرقعتين.

لقد

كان ينفق الأسبوع والشهر لا يعيش إلا على خبز الأزهر، وويل للأزهريين من خبز

الأزهر؛ إن كانوا ليجدون فيه ضروباً من القش وألواناً من الحصى وفنوناً من

الحشرات.

كان

جاداً مبتسما للحياة والدرس، محروما لا يكاد يشعر بالحرمان. حتى إذا انقضت السنة وعاد إلى أبويه وأقبلا

عليه يسألانه كيف يأكل؟ وكيف يعيش؟ أخذ ينظم لهما الأكاذيب كما تعود أن يقص

القصص، وما كان يدفعه إلى هذا الكذب حب الكذب، إنما كان يرفق بهذين الشيخين ويكره

أن ينبئهما بما هو فيه من حرمان، وكان يرفق بأخيه الأزهري، ويكره أن يعلم أبواه

أنه يستأثر دونه بقليل من اللبن.

أقام

في القاهرة أسبوعين أو أكثر، لا يعرف من أمره إلا أنه ترك الريف وانتقل إلى

العاصمة ليطيل فيها المقام طالباً للعلم في الأزهر..

كان

يخرج من ذلك المكان المسقوف، فيجد حر القهوة على صفحة وجهه من شمال، وتبلغ قرقرة

الشيشة أذنه اليمنى، فيستقبل حانوتاً كان له في حياته أثر عظيم: حانوت الحاج فيروز الذي

كان يبيع لأهل الحي أكثر ما كانت تقوم عليه حياتهم من الغذاء وكان للحاج فيروز خطر

عظيم آخر في حياة هؤلاء الطلاب؛ فباسمه كانت ترسل الرسائل التي تحمل إليهم أخبار

الأسر، والتي تحمل إليهم في طياتها أحياناً تلك الورقة الضئيلة التي كانوا يذهبون

بها إلى مكتب البريد فيدخلون وجيبوهم خالية، ويخرجون ورنين الفضة في جيوبهم.

كان

صاحبه يقول له: هذه هي المفارق الأربعة، إن مضيت عن يمينك فإلى السكة الجديدة، وإن

مضيت عن شمالك فهي الدراسة، ولكننا سنمضي أمامنا فنسلك شارع الحلوجي، وهو شارع

العلم والجد والعمل، ضيق تكاد تبلغ جانبيه إذا مددت يديك عن يمين وشمال، ولكنك

تمضي بين حوانيت

صغيرة تباع فيها الكتب جديدها

وقديمها، جيدها ورديئة، مطبوعها ومخطوطها، وكم كانت للصبي في ذلك الشارع الضيق

وقفات ممتعة.

لم

يكن يعلم من الأمر الأزهر وما يحتويه شيئاً، وإنما كان يكفيه أن تمس قدميه

الحافيتين أرض هذا الصحن، وإذ هو يشعر أنه في وطنه...

كان

يشعر شعوراً غامضاً ولكنه قوي بأن هذا العلم لا حد له،

وبأن الناس قد ينفقون حياتهم كلها ولا يبلغون منه إلا أيسره.

كان

قد سمع من أبيه الشيخ ومن أصحابه الذين كانوا يجالسونه من أهل العلم أن العلم بحر

لا ساحل له، فلم يأخذ هذا الكلام على أنه تشبيه أو تجوّز، وإنما أخذه على أنه الحق

كل الحق.

كانت

هذه الخواطر كلها تثور في نفسه الناشئة فجأة، فتملؤها وتملكها وتنسيها تلك الغرفة

الموحشة وتلك الطريق المضطربة الملتوية بل تنسيها الريف ولذاته، وتشعرها بأنها لم

تكن مخطئة ولا غالية حين كانت تتحرق شوقاً إلى الأزهر وضيقاً بالريف.

كان

الصبي يحب الأزهر في هذه اللحظة حين ينفتل المصلون من صلاة الفجر وينصرفون وفي

عيونهم النعاس، ليتحلقوا حول هذا العمود أو ذاك.

لم

يكن الصبي يفرغ لنفسه إذا أخذ مجلسه على ذلك البساط في ركن من أركان الغرفة، إنما

كان يستعرض الخواطر التي كانت تملأ رأسه خواطر الطريق، وصحن الأزهر وما سمع من

أستاذ الحديث والفقه، كان يستعرض هذه الخواطر ويعيش معها لحظات لا تطول؛ فإن أخاه

لم ينصرف عنه حين ألقاه في مجلسه ذاك ليفرغ لنفسه وحدها، وإنما انصرف عنه ليعد

طعام الإفطار. وكان هذا الإفطار يختلف بين يوم ويوم لا في مادته، ولكن فيما يحيط

به من الظروف، فقد كان صامتاً يوما وناطقا مصطخباً يوماً آخر، صامتاً حين يخلو

الصبي إلى أخيه فيفطران معا إفطارا سريعا مظلما لا يكاد أحدهما ينطق فيه بشيء،

وناطقا مصطخباً حين يشارك فيه زملاء الشيخ، حيث يهمل الصبي إهمالا تاماً.

جماعات

ضخمة من أبناء الريف التي كانت تفد على القاهرة لتدرس العلم والدين في الأزهر؛

فتصيب من العلم والدين ما تستطيع، ولكنها تُصيب معها ألواناً من علل الأجسام والأخلاق

والعقول أيضاً.

أقبل

اليوم المشهود، فأنبئ الصبي بعد درس الفقه أنه سيذهب إلى الامتحان في حفظ القرآن

توطئة لانتسابه إلى الأزهر، ولم يكن قد أنبئ بذلك من قبل، فلم يتهيأ لهذا

الامتحان، ولو قد أنبئ به لقرأه على نفسه قبل ذلك ولكنه لم يفكر في تلاوته منذ وصل

القاهرة.

انتظر

أن يفرغ الممتحنان من الطالب الذي كان أمامهما، وإذ هو يسمع أحد الممتحنين يدعوه

بهذه الجملة التي وقعت من أذنه ومن قلبه أسوأ وقع: "أقبل يا أعمى".

ولولا

أن أخاه أخذ بذراعه فأنهضه في غير رفق وقاده إلى الممتحنين في غير كلام، لما صدق

أن هذه الدعوة قد سيقت إليه؛ فقد تعود من أهله كثيراً من الرفق به وتجنباً لذكر

هذه الآفة بمحضره.

جلس

أمام الممتحنين وطُلب إليه أن يقرأ سورة الكهف، فلم يكد يمضي في الآيات الأولى

منها حتى طُلب إليه أن يقرأ العنكبوت، فلم يكد يمضي في الآيات الأولى منها حتى قال

له أحد الممتحنين: "انصرف يا أعمى، فتح الله عليك".

جعل

أخو الصبي يحفظ ديوان الحماسة ويُحفظه لأخيه، وربما قرأ عليه شيئاً من شرح

التبريزي، وكان يقرؤه على نحو ما كان يقرأ كتب الفقه والأصول، ويتفهمه على نحو ما

يتفهم هذه الكتب. وكان الصبي يحس أن هذا الكتاب لا ينبغي أن يقرأ ولا أن يُفهم على

هذا النحو.

كان

الصبي قوي الذاكرة، فكان لا يسمع من الشيخ كلمة إلا حفظها، ولا رأياً إلا وعاه،

ولا تفسيراً إلا قيده في نفسه.

كانت

الإجازة تمكنه من أن يفرغ لنفسه فيفكر - وما أكثر ما كان يفكر! - ومن أن يخلو إلى إخوته فيقرأ،

وما أكثر ما كان يقرأ..

كان

شباب الأسرة يعودون من معاهدهم ومدارسهم وقد ملئوا حقائبهم بتلك الكتب التي لا

تتصل بدراستهم المنظمة، ولا يتاح لهم أن يقروءها.

بلغ

القاهرة وأقام فيها مع خادمه، يختلف معه إلى دروس الأزهر، ويهيئ له طعام الإفطار،

ويقرأ له قراءة محطمة متعثرة أثناء فراغه.

ولكن

الجامعة قد أنشئت، وإذا

صاحبنا يقبل عليها وينتسب إليها. وإذا هو يختلف مع غلامه إلى الأزهر مصبحا وإلى

الجامعة ممسياً.

وإذا

هو يجد للحياة طعماً جديداً، وإذا هو يتصل ببيئة جديدة وبأساتذة لا سبيل إلى

الموازنة بينهم وبين أساتذته في الأزهر.

لم

يكد يتصل بالجامعة حتى رثت الأسباب بينه وبين الأزهر، فأصبح لا يمنحه من الوقت إلا

أقصره، ولا يعطيه من الجهد إلا أيسره.

ولم

تكن الجامعة وحدها هي التي صرفته عن الأزهر، وإنما صرفه عنه قبل ذلك زهده فيه،

وضيقه به، وملله من أحاديثه المعتادة.

وما

هي إلا أن أخذ يجرب

نفسه في الكتابة، كما

جرب نفسه في الشعر بين يدي أستاذه المرصفي، ولم يكد الفتى يأخذ في الكتابة حتى عرف

بطول اللسان والإقدام على ألوان من النقد، قلّما كان الشباب يقدمون عليها في تلك

الأيام.

لم

تكن حياة الجامعة عيداً متصلا رائع الإمتاع لمكان الأساتذة الأجانب فحسب، بل كان فيها

أساتذة مصريون يضيفون إلى روعتها روعة..

ولم

ينسى الفتى طائفة من هؤلاء الأساتذة كان لهم في حياته أبعد الأثر وأعمقه، لأنهم

جددوا علمه بالحياة وشعوره بها وفهمه لها.

ألقى

الشيخ عبدالعزيز جاويش في روعه فكرة السفر إلى فرنسا،

فماله لا يفكر في هذا السفر؟ وما يمنعه أن يبتغي إليه الوسيلة؟

تحقق

الحلم السعيد الذي داعب نفس الفتى أعواماً، وأصبح صاحبنا عضواً في بعثة الجامعة

إلى فرنسا..

استقبل

الفتى حياته في مدينة مونبلييه سعيدا بها إلى أقصى ما تبلغ السعادة، فقد حقق أملا

لم يكن يقدر أنه سيحققه في يوم من الأيام.

وهو

على قلة حظه من إحسان اللغة الفرنسية لم يكن يجد كثيراً من المشقة، ولا يبذل كثيرا

من الجهد ليفهم من الدرس فهما يغنيه ويرضيه.

عرض

له في أثناء إقامته في فرنسا ما أحيا في نفسه آمالا لم تكن تخطر له ببال. فهو قد

عرف أنه يستطيع أن يكون كغيره من الناس..

أنفق

السنة الأولى من حياته في باريس لا يخرج من بيته إلا إلى السوربون، فكان سجيناً أو

كالسجين، وربما خلا إلى نفسه اليوم كله.

كان

غريباً في وطنه، وكان غريباً في فرنسا، وكان يرى أن ما يصل إليه من حياة الناس ليس

إلا ظواهر لا تكاد تغني عنه شيئاً.

كان

قد أعطى الجامعة قبل أن يسافر ذلك العهد الذي كان يعطيه أعضاء البعثة قبل سفرهم

ألا يتزوج في أثناء إقامته طالباً للعلم.

وهو

لم ينقض العهد لأنه خطب ولم يتزوج ولكنه عجل إلى الزواج، فليس بد من استئذان

الجامعة، وقد أزمع أن يستأذنها، وكتب إليها في ذلك..

أذنت

له الجامعة، ولكنه هو لم يأذن لنفسه ولم تأذن له الفتاة حتى يظفر بدرجة الليسانس

التي لم يظفر بها مصري بعد..

والغريب

في أمر صاحبنا أنه لم يكن في ذلك العام يتهيأ لامتحان الليسانس وحده، وإنما كان في

الوقت نفسه يعد رسالة الدكتوراه، وقد زاده إذن الجامعة له بالزواج جداً وكداً

ونشاطاً، حتى كان العام الأول لخطبته غريباً حقا، كلف فيه نفسه وخطيبته من الأمر

أعسره..

وألقي نبأ النجح إلى الفتى، فلم يصدقه حتى صحبته خطيبته إلى

السوربون وقرأت له اسمه بين أسماء الناجحين، وأصبح الفتى من غده وأبرق إلى

الجامعة، ولم يمض يومان حتى أبرقت له الجامعة تهنئة وترسل له مكافأة قدرها عشرون

جنيهاً، في ذلك اليوم قرر الخطيبان أن يُتما زواجهما

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق